di Patrizia Massara Di Nallo

Si moltiplicano in Italia le iniziative fieristiche dedicate alla cultura pop contemporanea e in particolare al fumetto. Prossimamente inizieranno due rassegne ambedue dal titolo Comics & Games: ad Ancona, 13 e 14 aprile 2024, e successivamente a Milano, 11 e 12 maggio 2024.

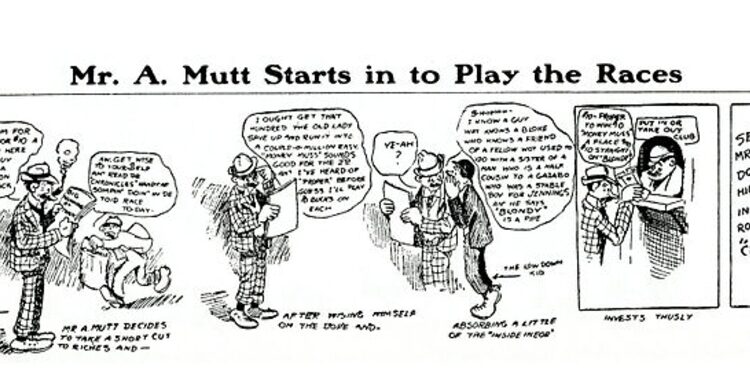

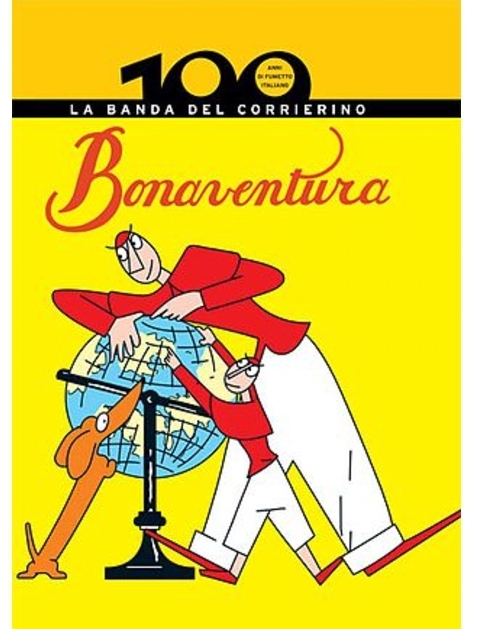

Il termine fumetto indica propriamente la nuvoletta (balloon) che contiene il “parlato”dei personaggi delle tavole di un racconto figurato. Nasce nell’ultimo decennio dell’Ottocento negli Stati Uniti dapprima come forma di comunicazione visiva innescandosi su una tradizione di giornalismo “disegnato” e le prime strisce si esprimono in uno slang di perfetta controcultura popolare. Dapprima destinato ad un pubblico infantile e giovanile, dalla seconda metà del Novecento ha catturato l’attenzione anche di un pubblico adulto. I primi personaggi comparsi in Italia Fortunello e Bibi e Bibò nel 1908 sul “Corriere dei Piccoli”, erano diversi però rispetto all’origine del fumetto per la sostituzione della tipica nuvoletta con didascalie in versi. Dal 1917 al 1955 il Corriere pubblicherà, con tratti evidentemente futuristici, il Signor Bonaventura dell’autore Sergio Tofano e dal 1929 il Sor Pampurio di Bisi. Negli anni Dieci e Venti spadroneggia il fumetto comico e negli anni Trenta il fumetto avventuroso. Inoltre l’Italia nel 1935, ad opera della casa editrice Mondatori, aveva visto la nascita di settimanali per ragazzi con personaggi americani quali Topolino del 1932.

Sul finire degli anni Trenta nascono gli album (comics books) alcuni dei quali con i supereroi dotati di poteri eccezionali,quale risposta di oltre Atlantico al mito europeo del superuomo, e contemporaneamente altri quale proiezione delle nevrosi dell’americano medio prima della seconda guerra mondiale. Dalla seconda metà del Novecento a questi generi si affianca anche il fumetto intellettuale. La fondamentale novità fra gli anni Cinquanta e Sessanta è dapprima la presa di coscienza dell’autonomia e piena dignità del fumetto come forma di espressione artistica distinta dalle altre e in seguito la sua diffusione in Europa, soprattutto in Italia e in Francia, ma anche in Sud America.

Infatti in Gran Bretagna appare un nuovo personaggio, l’operaio Andy Cap, in Francia l’eroe gallico Asterix, in Argentina l’intellettuale Mafalda. Anche in Italia negli anni 50 tantissimi furono i disegnatori eccellenti: Rino Albetarelli con gli eroi Western da Tex Willer a Pecos Bill a Cisco Kid; Benito Iacovitti con il surreale Cocco Bill; Hugo Pratt che con Colto Maltese riprende il fumetto d’avventure in chiave ironica. Nel 1965 Guido Crepax inventa la sofisticata Valentina incarnante a sua volta la società chic milanese. Sempre negli anni Sessanta nascono anche i noirs italiani come Diabolik del 1962 delle sorelle Giussani e Dylan Dog del 1986 scritto da Sclavi e illustrato da altri disegnatori.

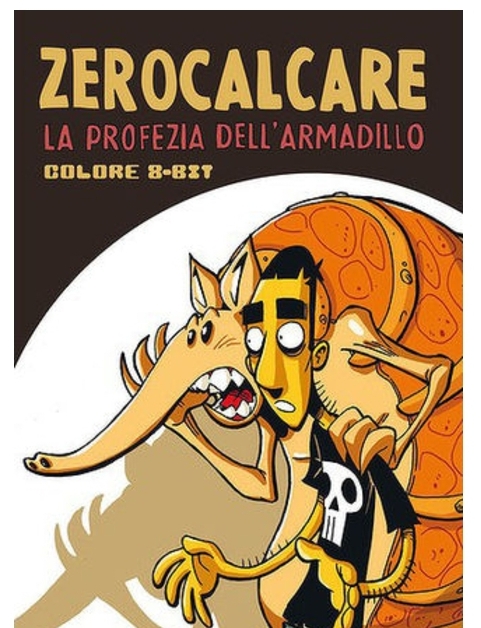

In seguito il fumetto rimase confinato a nicchie di lettori attratte,per esempio dai manga o da altri generi fumettistici, che però non attiravano il pubblico generalista. Uno spazio di mercato ancora più piccolo era infine riservato al fumetto d’autore e in particolare alle “graphic novel”, cioè i romanzi a fumetti autoconclusivi e realizzati con maggiore libertà dal punto di vista tecnico e narrativo. In realtà questa tipologia aveva avuto inizio fin dal 1946 quando Ventura Editore aveva pubblicato delle raccolte di albi a fumetti in forma di volumi sulle cui copertine figurava scritto”romanzo completo, interamente illustrato a quadretti”. In seguito, e precisamente nella prima metà degli anni Sessanta, anche Guido Buzzelli e Hugo Pratt avevano iniziato a utilizzare il fumetto per raccontare storie più lunghe e complesse. Oggi si è finalmente verificata una positiva e inaspettata concorrenza, tra editori, che ha portato, per quanto riguarda le pubblicazioni,a un miglioramento complessivo riconosciuto dal mercato a livello nazionale e internazionale. Tutto questo fermento culturale ha favorito una rinascita di questo genere fumettistico, il cui maggiore rappresentante ai giorni nostri è Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, autore apprezzato soprattutto per la qualità della narrazione autobiografica e ironica. Sulla sua scia altri fumettisti hanno in cominciato a farsi conoscere e seguire all’inizio specialmente sui canali social.

In Italia, secondo i dati raccolti dall’Associazione Italiana Editori (AIE), i lettori dei fumetti aumentano in modo esponenziale e sono circa 10 milioni e 200mila, pari al 23% della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Oltre al pullulare delle fiere dei fumetti in tutta Italia, sempre secondo i dati AIE, attualmente esistono 440 fumetterie, cioè librerie di fumetti, in cui i lettori possono anche confrontarsi fra loro. Il fumetto, quindi, non poteva non avere la sua rinascita se non nella nostra epoca nella quale si è sempre più attratti dai linguaggi visivi in tutte le loro manifestazioni artistiche. Un’evoluzione interessante, che conquistandosi sempre più uno spazio importante dal punto di vista artistico e commerciale, può contribuire a far avvicinare i giovani alla lettura proponendo in chiave immediatamente fruibile spaccati della vita contemporanea. “Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese” riferiva il semiologo Umberto Eco, che studiò a lungo il fenomeno artistico del fumetto e il suo valore in un periodo in cui gli ambienti universitari e culturali lo consideravano solo un medium secondario e lo ripudiavano come forma culturale. Sicuramente nel corso degli anni il fumetto ha subito un’evoluzione sia grafica che di narrazione passando dalle didascalie pedagogiche in versi del “Corriere dei piccoli” e dalle storie familiari di Paperopoli e Topolinia alle grafic novel in chiave prettamente contemporanea, ma certamente nulla ha mutato del suo fascino fiabesco e giocoso. Le strisce dietro le quali immagini una matita con una vita propria, lo scorrere delle vignette come in una pellicola cinematografica, la storia che diventa davanti ai tuoi occhi cartone animato,e inoltre,il ricordo sfumato su cui leghi passato e presente, infanzia e maturità, i sorrisi declinati su tavole in bianco e nero o a colori, le onomatopee dei rumori che talvolta ci piace riprodurre, tutto ciò, in un mondo di immediata comunicazione dei sentimenti e delle vicende narrate, contribuisce alla rinnovata dignità culturale e al successo di un genere letterario intramontabile come il fumetto.