di Maria Antonella Gozzi

Trova ospitalità nella collana “La bottega dell’inutile”, la recente fatica letteraria di Enrico Costa dal titolo “Selim e Isabella”, edita da Città del Sole e finita di stampare nel marzo del 2016. Un particolare, quello della scelta della collana, che non può non essere analizzato, attesa l’attinenza al filo conduttore che muove l’autore nella preparazione di «regia» e «sceneggiatura» del libro. Si tratta di una fiaba, anzi di due fiabe insieme che corrono parallele, intrecciandosi nell’immaginario dell’autore per brevi attimi soltanto e, per di più, su «un’isola che non c’è». Un’avventura, che delle favole ha tutto, insomma, «compreso il fascino dell’inutile e dell’assenza di utilità».

Enrico Costa, professore emerito di Urbanistica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per più di quarant’anni è stato un saggista e la svolta verso la narrativa avviene nel 2011 con “Itinerari mediterranei. Simboli e immaginario fra mari, isole e ponti, città e paesaggi, ebrei cristiani e musulmani nel Decameron di Boccaccio” (Città del Sole edizioni). Già da allora si dedica alla scrittura creativa, in prosa e in versi.

In Selim e Isabella Costa, “vittima” più che consapevole delle contaminazioni fra generi diversi, dall’opera lirica al teatro e dalle bellezze urbanistiche e architettoniche, a quelle dell’arte culinaria – per citare degli esempi – spazia tra immaginario fantastico e musica pop-rock, facendosi strada verso l’apparente vacuità narrativa del “nonsense”. E, sia nelle prime battute che nelle note conclusive, spiega il motivo della sua scelta senza mai “giustificarsi” con il lettore, ma rivendicando il diritto di scrivere seguendo il solo istinto della fantasia. La contaminazione più importante, per l’autore, è rappresentata dal Mediterraneo, “ché non è solo un grande mare – spiega – ma un modo d’essere se lo intendiamo come contenitore o cornice barocca. Di un barocco nel senso di estro e fantasia, stupore e invenzione, stravaganza e bizzarria, un barocco irregolare, com’è barocca una perla portoghese”.

Tali e tante le sovrapposizioni rinvigorite da Enrico Costa, come solo con i terreni incolti ma che promettono fertilità si può fare, che è possibile definire “Selim e Isabella” un «centone», un componimento, in prosa o in versi, risultante da opere di autori diversi, quasi un romanzo di formazione.

Ma chi sono Selim e Isabella? Quali le loro vicende? Chi li accompagnò nelle loro avventure? E, soprattutto, quali furono gli scenari geografici?

L’autore arriva per gradi alla scelta narrativa (o alle scelte narrative) dopo aver conosciuto e divorato libretti di opere liriche sparsi in ogni angolo della casa che lo formò da bambino. E non solo. Costa amò le fiabe, rapito da Lewis Carrol e dalla sua “Alice”, perduta irrimediabilmente nel mondo delle meraviglie, dall’Isola che non c’è e dal suo amore per l’Opera lirica.

Ispirato dalla musica e dall’irriducibile ironia di Gioacchino Rossini, l’autore è attratto dai personaggi di Selim e Isabella che, benché non originariamente rossiniani, lo spingono a ricreare le atmosfere delle due opere buffe nel tentativo – ben riuscito – di guardavi a fondo e di costruire una nuova storia che li coinvolgesse entrambi, nel tempo e nello spazio.

L’Italiana in Algeri è un’opera lirica in due atti di Gioachino Rossini, su libretto di Angelo Anelli, andata in scena per la prima volta a Venezia il 22 maggio 1813. Il testo di Angelo Anelli, un dramma giocoso in due atti appartenente al genere dell’opera buffa, era già stato musicato nel 1808 da Luigi Mosca e si ispirava vagamente ad un fatto di cronaca realmente accaduto: la vicenda di Antonietta Frapolli, signora milanese rapita dai corsari nel 1805, portata nell’harem del Bey di Algeri Mustafà-ibn-Ibrahim e poi ritornata in Italia. Com’era d’uso comune allora, un Rossini ancora solo ventunenne riprese lo stesso libretto (con alcuni cambiamenti affidati a Gaetano Rossi) e compose l’opera in tutta fretta (qualcuno dice in 27 giorni, altri sostengono addirittura solo in 18). Per la perfetta commistione fra sentimentale, buffo e serio, l’opera è stata definita da Stendhal come “la perfezione del genere buffo”.*

Il turco in Italia è un’opera buffa, anch’essa in due atti, di Gioachino Rossini, su libretto di Felice Romani. La prima assoluta ebbe luogo al Teatro alla Scala a Milano, il 14 agosto 1814 diretta da Alessandro Rolla, con Filippo Galli e Giovanni David. L’opera fu accolta freddamente quella stagione, soffrendo il paragone con L’Italiana in Algeri, con la quale condivideva il gusto della “turcheria“; fu riabilitata nello stesso teatro sette anni più tardi, nel 1821.*

Il richiamo alle due opere liriche aiuterà il lettore a immergersi totalmente nelle storie dei due personaggi rossiniani che Enrico Costa ha molto amato, tanto da volerne narrare le vicende con incursioni di personaggi nuovi e relativo intreccio di storie. Una storia nelle storie, dunque. O, se si preferisce due fiabe parallele, contaminate da elementi di autentica architettura narrativa. L’architettura e la musica giocano un ruolo fondamentale nella narrazione: l’una rappresenta il completamento dell’altra, in una simbiosi perfetta e sconcertante.

“L’epilogo sarebbe prossimo ma…irrompe un’altra storia”. E’ a metà dell’opera che notiamo la straordinaria capacità di Enrico Costa di immergersi totalmente in un rivolo d’intrecci fra personaggi diversi e che nulla avrebbero a che fare con le vicende di Selim e Isabella ma che, quasi in gioco di prestigio degno dei più abili illusionisti, invadono comunque la «scena» e, inevitabilmente, la contaminano.

Il ritrovamento del “Diario di Ottavio”, sul bancone di un mercatino delle pulci, apre un altro sipario che, di primo acchito e fatta eccezione per una data (il 14 Agosto 1814), sembra non avere nulla in comune con le storie parallele del turco in Italia e dell’italiana in Algeri, ma che in un batter di ciglia, catapulterà il lettore in un «affresco letterario» di età contemporanea, di alta fattura. Il personaggio di Ottavio gioca un ruolo fondamentale nella struttura narrativa scelta di Enrico Costa, perché di esso l’autore si serve, ad avviso di chi scrive, sia per tratteggiare dei profili autobiografici sia, soprattutto, per accompagnare il lettore verso la contaminazione che più di ogni altra ha mosso le fila del racconto: quella del Mediterraneo.

Il viaggio di Ottavio lungo le coste del Mediterraneo condurrà il lettore in una dimensione paradisiaca, l’incontro con i personaggi di Isabella, di Prosdocimo (il poeta), la visita a Napoli, il viaggio di ritorno verso il sud del sud, la sua amata Calabria, riconcilia l’essere umano con la bellezza naturale, con quella delle opere urbanistiche, architettoniche, scultoree e pittoriche.

Molti i personaggi, davvero tanti gli spunti. Non manca la musica pop-rock, quella bella, d’autore. Non manca l’incontro con il cantautore cauloniese Fabio Macagnino, emigrato in Germania e rientrato in Calabria con il desiderio di cantare le bellezze della sua terra, di farla rivivere di luce nuova, di darle speranze in nuove note, in ogni angolo di terra ancora da scoprire.

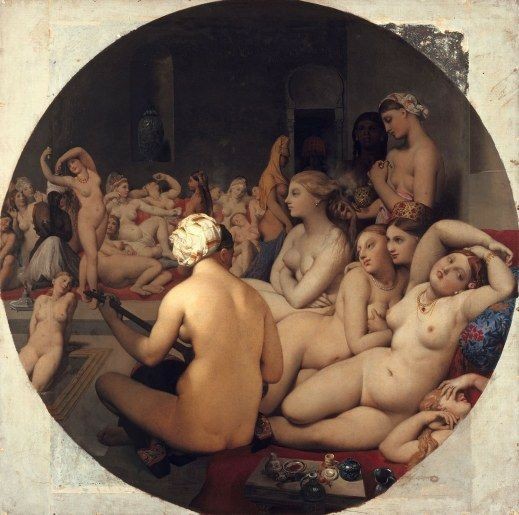

E, infine, anche la scelta dell’immagine di copertina – un dipinto di Jeane- Auguste – Dominique Ingres (1780 – 1867), Le bain Turc, 1862, esposta al Museo di Louvre, testimonia una genialità fuori dal comune, non tanto perché di Ingres conosceremo anche i pensieri attraverso l’incontro con Prosdocimo, poeta napoletano impegnato a scrivere un’opera buffa nell’opera buffa di Enrico Costa, ma anche per la straordinaria relazione della raffigurazione del pittore francese, con il miscuglio di stili narrativi adoperati dall’autore: quello della narrativa partecipata, quando spinge il lettore a trovare una morale alla storia, sempre se c’è una morale; lo stile del “remake”, quando rivisita i personaggi di Selim e Isabella, ridando loro vita e intrecciando le loro storie con le storie di altri personaggi e quello della narrativa parallela, che vede tre o più storie presenti all’interno della stessa opera, con trame e propri personaggi di solito disposte in modo alternato nel libro. Le storie possono svolgersi in epoche e luoghi diversi, ma avere elementi o concetti in comune.

CENNI BIOGRAFICI:

Enrico Costa, professore ordinario di Urbanistica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per più di quarant’anni è stato un saggista mai ingabbiato nel linguaggio accademico/ professionale, curando sempre uno scrivere comunicativo per farsi capire da tutti, lettori specialisti e no, anche trattando temi specialistici.

La svolta verso la narrativa avviene nel 2011 con “Itinerari mediterranei. Simboli e immaginario fra mari isole e porti, città e paesaggi, ebrei cristiani e musulmani nel “Decameron” di Giovanni Boccaccio”, Città del Sole Edizioni –, non saggio di urbanistica ma libro di un urbanista –, e da allora si dedica alla scrittura creativa in prosa e in versi pubblicando racconti e poesie in opere collettanee. Nel 2012 ha curato il libro “Con Francesco Rosi a lezione di urbanistica”.

*: TRATTO DA WIKIPEDIA